Litio: entre el potencial productivo y el reto ambiental

(Viernes 7 de noviembre de 2025) ESPECIAL, por Fundación Colsecor - Catamarca, Salta y Jujuy concentran inversiones y exportaciones récord, pero ¿cómo convertir el auge minero en capacidades locales y políticas públicas de largo plazo? La cuestión ambiental, en la mira de comunidades y organismos, y ahora de la Justicia argentina. El caso pionero de UniLib marca un camino posible /

La transición energética está redefiniendo la economía política de los recursos globales, entre ellos el litio, un insumo hoy insustituible de las baterías recargables que requieren los autos eléctricos. Argentina es uno de los principales productores mundiales y actor destacado en las reservas de este mineral. Esta agenda pública de la Fundación COLSECOR sintetiza el estado de situación del litio como matriz productiva, sus múltiples proyectos en cartera y los desafíos socioambientales y de gobernanza en torno a su explotación.

Litio y transición energética: por qué importa

El litio es considerado un recurso estratégico porque es la base material para la producción de teléfonos inteligentes o vehículos eléctricos, y para almacenar energías renovables. Desde el Foro Económico Mundial y la Agencia Internacional de Energía se anticipa que en dos décadas será uno de los recursos críticos y su demanda podría multiplicarse por 40. Argentina, Chile y Bolivia constituyen el llamado "triángulo del litio", sólo estos tres países albergan aproximadamente el 60% del mineral en el mundo.

En 2024, Argentina se posicionaba como quinto productor mundial en un mercado liderado por Australia, seguida por Chile, China y Zimbabue. Las exportaciones nacionales alcanzaron las 71 mil toneladas (USD 645 millones), representando casi el 10% del total de exportaciones del país y el 17% del total metalífero, según el último informe de la Secretaría de Minería de la Nación.

En cuanto a reservas, Argentina ocupa el tercer lugar mundial, detrás de Australia y Chile, concentrando el 18% de las reservas globales. Las reservas se diferencian de los recursos porque son la porción económicamente explotable con tecnología actual; los recursos, en cambio, constituyen la cantidad total estimada del mineral en la naturaleza. En ese punto se estima que nuestro país lidera en recursos identificados, pero no hay cifras oficiales actualizadas. Esta diferencia entre recursos y reservas refleja un potencial aún no plenamente desarrollado: existe abundancia geológica, pero su transformación en reservas dependerá, entre otros factores, de inversión, infraestructura y tecnología para extracción y procesamiento.

Con estos porcentajes, el litio representa una oportunidad estratégica dentro de la matriz productiva nacional y una pieza clave en la cadena de valor global. Mientras Argentina y Chile proveen litio y compuestos, los eslabones tecnológicos (precursores, celdas, baterías y paquetes) se concentran en Asia, donde China no solo es el principal mercado de vehículos eléctricos, sino también líder en casi todos los segmentos de producción.

Una excepción relevante la marca el desarrollo de UniLiB, la primera planta de celdas y baterías de litio de industria nacional. Creada en 2021 por la Universidad Nacional de La Plata, junto a Y-TEC (YPF) y el ex Ministerio de Ciencia y tecnología, permitió poner en funcionamiento los primeros Ecobus eléctricos con batería de litio, fabricadas completamente en Argentina. Esas unidades ya rodaban por las calles platenses, pero lo hacían con proveedores externos. Este avance, a partir de la capacidad educativa, científica y el aporte estatal hace posible pensar en eslabones de valor agregado, aunque aún de manera incipiente y en un contexto actual complejo para el ámbito científico y educativo del país.

Exportaciones y factor empleo

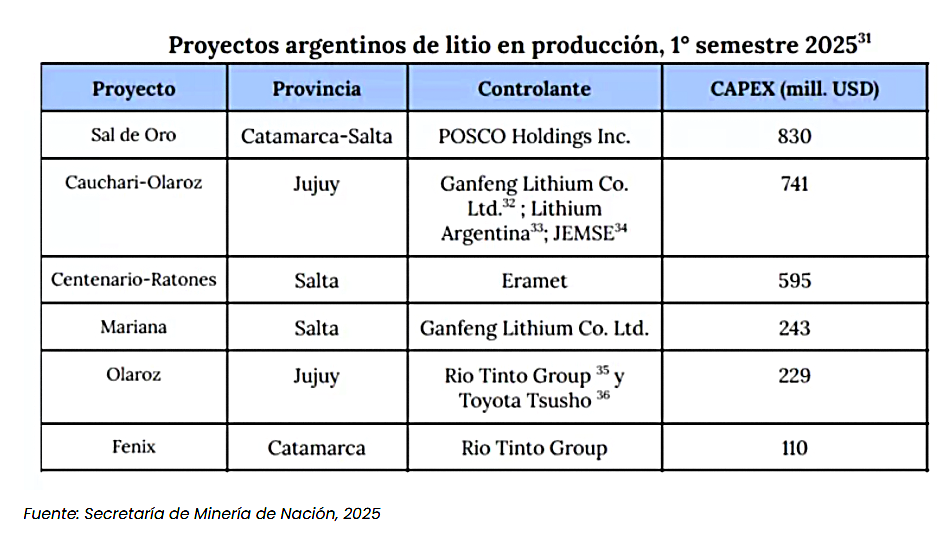

La cartera de proyectos de litio 2025 en Argentina releva seis operaciones en marcha, en los salares de Catamarca, Salta y Jujuy, y 15 proyectos avanzados. En la siguiente tabla se registra la ubicación, el nombre de la firma que opera y la capacidad productiva máxima potencial, según los datos brindados este año por la Secretaría de Minería de Nación.

A nivel territorial, el litio se ha convertido en un eje al que apuestan las economías del Noroeste Argentino (NOA), especialmente en Catamarca, Salta y Jujuy, donde los proyectos se desarrollan en los salares de altura. Desde los gobiernos provinciales consideran que el impacto positivo se da en tres planos: empleo, infraestructura y diversificación productiva. La pregunta de fondo para grupos asentados históricamente en esas tierras, científicos y organismos de protección ambiental es en qué medida esas externalidades se reflejan en las propias comunidades locales.

Según el reciente reporte de la Secretaría de Minería, en Salta el empleo minero creció 45,7% interanual entre octubre de 2022 y octubre de 2023 (1.837 nuevos puestos); en Catamarcaalcanzó 2.305 empleos (26 % más que en 2022); y en Jujuy, 3.422 empleos (25,3% más interanual). A nivel nacional, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) informa que entre 2019 y 2023 se crearon 7.692 empleos directos en minería, el 61% concentrado en el NOA, donde predominan los proyectos de litio.

En materia de comercio exterior, los informes oficiales de septiembre de 2025 muestran que el litio se consolidó como el segundo producto más exportado del complejo minero, detrás del oro. Ese mes se vendieron al exterior USD 89 millones en productos de litio, un 65,1% más interanual, y con un incremento del 70% en volumen. En los primeros nueve meses de 2025, las exportaciones totalizaron USD 594 millones, 38,4 % más que en 2024.

El origen provincial de las ventas externas revela que Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca concentraron el 98,4 % del total exportado. El NOA aportó USD 1.251 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 36,4 %. Dentro de esa canasta, el litio representó el 49% de las exportaciones, seguido por la plata (23%) y el oro (22%). Los principales destinos fueron China (52,5%), Estados Unidos (22%) y Corea del Sur (4,7%).

Pese al dinamismo exportador, análisis de Fundar sobre federalismo y capacidades y artículos académicos como éste de Stella Juste y Florencia Rubiolo, investigadoras de CONICET, señalan que la captura de valor local sigue siendo limitada por la falta de coordinación Nación-provincias y la concentración de los eslabones tecnológicos fuera del país. El modelo de gobernanza argentino (“liberal y fragmentado”) dificulta, hasta el momento, traducir el boom exportador en capacidades locales sostenibles.

Federalismo y gobernanza del litio

A diferencia de los otros países del “triángulo”, Argentina se rige por un sistema federal de gobernanza. Como explican Juste y Rubiolo, las competencias están repartidas entre Nación y provincias, que son titulares de los recursos naturales. Cada jurisdicción creó su propia empresa estatal minera: JEMSE en Jujuy, REMSa en Salta y CAMYEN en Catamarca, que operan en asociación con capitales extranjeros (canadienses, chinos, coreanos, australianos y estadounidenses) en proyectos de exploración y explotación.

Esta arquitectura federal explica tanto la diversidad como las tensiones: la Nación busca articular estrategias de agregación de valor y de industrialización, mientras las provincias priorizan la atracción de inversiones y la autonomía decisional. En ese marco se crearon tres instancias de articulación clave, según el trabajo de las investigadoras de CONICET: a) YPF Litio/Y-TEC, orientada a investigación y desarrollo tecnológico en procesos de extracción electroquímica; b) UniLiB, como dijimos anteriormente, el primer eslabón industrial del país y c) La Mesa del Litio (2021), un espacio de diálogo entre provincias productoras que luego incorporó al Estado nacional.

Sin embargo, como señalan las especialistas, Juste y Rubiolo, la gestión entre los actores clave “no es tan ordenada ni los intereses están claramente articulados”. La relación Nación-provincias se tensiona cada vez que el gobierno central intenta aumentar su injerencia en el proceso productivo o promover una mayor nacionalización.

Estas investigadoras también advierten que “ante la ausencia de estrategias unificadas de refinamiento del litio, se fortalece el statu quo de la vinculación externa, particularmente con China, a través de la exportación primaria del recurso y de asimetrías económicas”. El debate entre modelo extractivo e inserción internacional vuelve a ocupar el centro de la agenda, especialmente en un contexto de rivalidad global entre Estados Unidos y China, donde el litio adquiere valor geopolítico como insumo crítico para la transición energética mundial.

Las comunidades locales y el reto ambiental

En la escala comunitaria, organizaciones locales e investigaciones académicas coinciden en que los principales costos se concentran en el uso y las políticas sobre el agua en salares, con riesgos para las actividades tradicionales (ganadería, turismo, cosecha de sal) y una participación social que resulta insuficiente en la toma de decisiones. En un informe de 2018, titulado “No todo lo que brilla es litio”, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) ya advertían sobre la falta de consulta previa y la escasa transparencia de los acuerdos de beneficio. A esto se suman los riesgos hídricos señalados por Marcelo Sticco, hidrogeólogo (UBA) y docente de la UTN. Según explica, los yacimientos de litio del noroeste argentino se ubican en cuencas cerradas (sistemas sin salida natural del agua) donde la escasa lluvia se infiltra lentamente, cargándose de sales y evaporándose dentro del salar. Durante miles de años, este proceso formó depósitos de sales en los que el litio se acumula junto al agua subterránea. A diferencia de la minería tradicional, la extracción de litio se realiza mediante pozos verticales que bombean “agua salobre” (agua con una salinidad intermedia entre el agua dulce y el agua de mar), con litio disuelto desde capas arenosas del salar. Esta agua es luego evaporada al sol en piletones, separando el mineral, pero perdiéndose definitivamente el recurso hídrico.

El problema surge porque en los bordes de esas cuencas existen reservas naturales de agua dulce que se encuentran en equilibrio con el agua salada. Al extraer masivamente agua salobre con litio del centro del salar, se genera un “cono de depresión” y, en ese desplazamiento, el agua dulce atraviesa sedimentos cargados de sales, se saliniza y se pierde como reserva de agua potable. Sticco advierte que este fenómeno amenaza los acuíferos de los que dependen las comunidades locales y como solución propone que el equilibrio sólo puede mantenerse si la cantidad de agua extraída es igual o menor a la que ingresa naturalmente al sistema, o mediante tecnologías alternativas como la reinyección al subsuelo del agua de descarte, evitando su evaporación superficial. “Es imperativo preservar las escasas reservas de agua dulce vinculadas a las aguas salobres con litio, desarrollando actividades sustentables”, afirma el hidrogeólogo.

En esa línea, organismos multilaterales también sentaron posicionamiento respecto al tema. El propio Banco Mundial reconoció en febrero de este año los derechos de las comunidades de Salinas Grandes-Guayatayoc y frenó estudios provinciales por falta de consulta, un caso que ilustra los déficits de gobernanza territorial que condicionan el “derrame” local. La tensión llegó a instancias judiciales. Recientemente, después de seis años de iniciar el trámite, la Corte Suprema de Argentina intervino ante la demanda presentada por comunidades de Salinas Grandes, junto a FARN. En su presentación, los demandantes señalaron que la extracción de litio y borato podría provocar un daño irreversible en el sistema hídrico de la cuenca, lo que afectaría directamente las actividades ganaderas y agrícolas de los habitantes, quienes han dependido históricamente de las salinas para su sustento. Por este motivo, solicitaron que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental acumulativa para cada proyecto de exploración minera y exigieron la suspensión inmediata de todas las autorizaciones vigentes, así como la prohibición de otorgar nuevos permisos.

El litio es un recurso estratégico y, al mismo tiempo, una muestra de los dilemas del desarrollo argentino. Es un mineral clave para la descarbonización global y puede serlo como polo productivo pero el desafío es doble: avanzar en procesos tecnológicos e industriales propios que generan empleo local y agreguen valor, como se hizo con UniLib, y construir gobernanza democrática y ambientalmente responsable en los territorios. Ello implica información pública y transparente, participación social y planificación de largo plazo, tal como coinciden investigadores, organismos multilaterales y comunidades locales, que entienden que el litio debe pensarse no solo en términos de exportaciones o rentabilidad, sino como parte de un debate más amplio sobre equidad territorial, sostenibilidad ambiental y soberanía tecnológica.-

-Informe Fundación Colsecor-